ペンシルロケットと糸川英夫

宇宙航空研究開発機構

名誉教授 的川泰宣

今年2015年は、日本で最初の宇宙を目指すロケットが発射されてから60年目に当たります。そのロケットの名は「ペンシル」。そこで、そのペンシルロケットの誕生の経緯を振り返ってみましょう。

1 糸川英夫 ─ 少年時代

ペンシルの誕生を語るのに、「糸川英夫」という名前は欠かせません。初めに、この類い稀な人について述べておきましょう。

日本の「ロケットの父」糸川英夫は1912年(明治45年)7月20日、東京の西麻布で生まれました。4歳の時に、アメリカのアート・スミスというパイロットが、東京の青山練兵場(現在の代々木公園)で飛行機に乗って、宙返りなどびっくりするような操縦をやって見せた時、お父さんに肩車をしてもらってそれを観ていた英夫少年の心に火がつきました。「絶対にパイロットになる。なって自由に空を飛びたい」という大空への強い憧れが芽生えたのは、この時でした。幼い感動は生涯の創造の母となりました。

当時の麻布・六本木界隈には自然が色濃く残っており、その絶好の遊び場で英夫少年は虫や木の葉と存分に戯れました。5歳の時には、ガス灯に代わって糸川家に登場した電球に驚き、「将来はエジソンのようになりたい」と思ったそうです。小学校の時には凸レンズ、磁石の不思議の虜にもなりました。ベイゴマを兄と一緒に工夫しながら製作しました。好きになったら何でものめり込んでいく少年でした。

英夫が中学生だった1927年、アメリカのチャールズ・リンドバーグ(1902-1974)という若者が、あの広い大西洋を、ニューヨークからパリまで、途中で着陸することなく、33時間29分30秒かけて、たった一人でひとっ飛びしました。『翼よ、あれがパリの灯だ!』という映画は有名です。リンドバーグは一挙に世界の英雄となりました。これを中学生の英夫は「畜生!なぜこの素晴らしい快挙を、日本人がやれなかったのか」と悔しがったといいます。そしてさらに「そうだ!まだ太平洋が残っている」と思ったそうです。失意も逆境も明日への旺盛なエネルギーに転換する─糸川英夫の生涯の特長が既に現れています。

こうして自由奔放に育って行った糸川英夫は、東京市立第一中学を卒業して東京高校に進みました。高校に入学して何ヵ月か経ったころ、何気なく入った音楽部室で、チェロを見つけました。そばに演奏者用の椅子があるのを見て、英夫は思いました──これは座って弾ける楽器なんだ。それに(小学生の頃に習わされていた)バイオリンのように首に挟まなくてもいいし、あんな苦しい思いをしなくてもいい。これは楽だな……

これが英夫が終生つきあうことになったチェロとの、運命の出会いでした。そしてチェロにのめり込んだ果てに、英夫は音楽部の委員長を務め、一日中音楽づけになりながら、英夫は中学時代の延長でバスケットボール部にも属し、1年から3年になるまでつづけていました。水泳部にも入っており、ここでは背泳を専門にやっていました。だから、土曜日になるとほんとうに嬉しかったらしいですよ。土曜日の午後になると、月曜日までスケジュールが何もない。嬉しい嬉しい束の間の一日半でした。

2 糸川英夫─青春時代

そして東京帝国大学に入学。もちろん、飛行機をやろうと思っていた糸川に逡巡はありませんでした。まっすぐに工学部航空学科へ。航空学科の時代、野球やボートを楽しむのも忙しかったのですが、プロの飛行機屋になるために、数学、力学、物理学等々、頭が痛くなるほど勉強にいそしみました。

英夫は、大学卒業後、中島飛行機に入社しました。時に1935年、日本では満州事変、五・一五事件、国際連盟脱退と軍靴の音が大きくなっていった時期であり、航空機の世界は、複葉機から単葉機へ移り変わる時代になっていました。

英夫のお父さんは、薩摩琵琶を得意とするほど日本の伝統文化を大切にする人でしたが、大正デモクラシーの影響を色濃く受け、これからは国際化の時代であることを意識し、西欧の文化についても深く学んで、英夫を時代の雰囲気いっぱいに育んだようです。

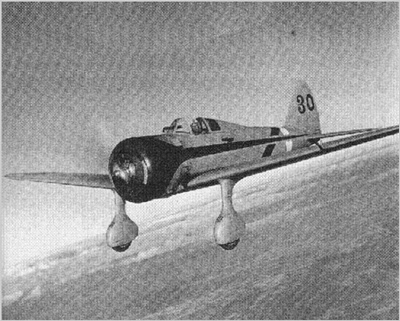

東京帝国大学を卒業した糸川英夫は、1935年4月、中島飛行機に入社。当時の日本は、1903年のライト兄弟の飛行で燃え上がった航空のパイオニアたちが、大空をめざして格闘している時代でした。糸川という有能な若者を隊列に加え、中島飛行機の技術陣は、やがて1937年4月、「九七式」という、単座の軽戦闘機としては世界最高傑作と称された航空機を開発しました。

1937年7月に盧溝橋事件という事件を皮切りに日中戦争が開始されると、糸川のように航空機に情熱を燃やす若者は、戦争で使われる航空機(戦闘機)を設計する他はなくなりました。「九七式」の成功によって、糸川英夫の名は一躍天才的設計屋として認められるようになり、次いで糸川英夫は、1941年に「隼(はやぶさ)」、1942年に「鍾馗(しょうき)」などを完成させました。

しかし、日本は太平洋戦争の敗戦によって、飛行機の研究を禁止されました。戦争のさ中に、国の方針によって東京帝国大学で研究を始めていた糸川ですが、幼いころから大好きだった飛行機の研究ができなくなって悩みました。一時は自殺も考えたそうです。

戦時中の無理がたたって病気がちになり東大病院に通っていた糸川は、そこでの医師との会話がきっかけとなって、脳波の診断器の開発を頼まれました。その研究に着手した糸川の頭には、大好きな音楽がありました。脳波とチェロやバイオリンに共通しているのは、「振動」です。音響学という研究部門が、新たな魅力を持って糸川の脳裏に忽然と出現しました。東京帝大は東京大学と名が変わっていました。こうして東京大学の音響工学の教授になった糸川は、ペンレコーダー式の脳波測定器を日本で初めて作った人となりました。

やがて麻酔による眠りの深さを数値で表す麻酔深度計の開発に取り組むことになり、その業績が認められて1953年、招かれてアメリカに渡り、しばらくの間シカゴ大学で講義をすることになりました。そこに、糸川と日本の将来に重大なかかわりを持つ出会いが待っていたのです。

3 日本の宇宙ロケット研究の始まり

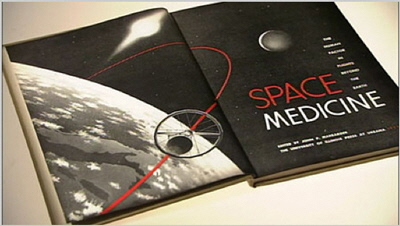

脳波の研究が契機となって、糸川英夫がアメリカに降り立ったのは、1953年12月でした。シカゴ大学の図書館で資料を探している彼の眼に「スペース・メディスン(宇宙医学)」という本の背文字が目に飛び込んできました。それは人間が宇宙に行った場合の人体への影響について分析したものでした。糸川は思いました─どうやら、アメリカはロケットをつくって宇宙へ打ち上げるだけでなく、人間をロケットで宇宙へ送り出すらしい。

それ以来、頭からロケットのことが離れなくなりました。飛行機設計者として腕をふるっていた時の楽しさが蘇ります。「ロケットをこの手で作ろう」、こう決心すると、予定を繰り上げて翌年5月に帰国、東京大学の生産技術研究所を舞台に精力的に動き始めました。ロケットは飛行機の専門家だけでなく、幅広い分野の専門家が必要です。航空工学、ジェット研究者、電子工学、土木工学など多くの分野の研究者に声をかけました。

「ジェットエンジンを積んだ航空機を今更作ってももう遅い。超音速、超高速で飛べる飛翔体を作り、太平洋を20分で横断しよう」と、「ロケット旅客機」構想を提唱したのです。時代をはるかに越えた糸川の構想は、アメリカの後追いを余儀なくされていた若手の研究者の心を捉えたのでした。1954年2月、東大の生産技術研究所にロケットの研究班AVSA(Avionics and Supersonic Aerodynamics)が誕生、宇宙をめざす日本のロケット研究が本格的にスタートしました。

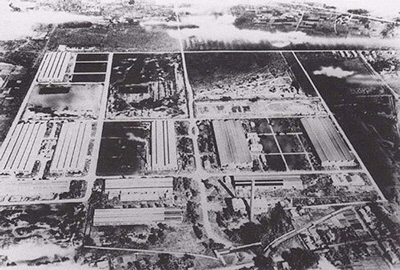

ロケットを作るメーカーが必要です。いろいろ努力しましたが、当時の日本ではロケットと言っても、その意義について理解する人も少なく、やっと以前糸川が所属していた中島飛行機の後身である富士精密という会社が協力を申し出てくれました。

ロケットの研究に必要な燃料を探したところ、愛知県の武豊の日本油脂の工場にいた村田勉が、朝鮮戦争で使われていたバズーカ砲の燃料を提供してくれました。まるでマカロニのような小さな燃料です。当時、糸川研究室が千葉にあり、富士精密の工場は東京の荻窪にありました。このマカロニみたいな形の燃料を使って、千葉と荻窪で繰り返し基礎的な実験を続けました。目的とする「太平洋横断」を考えると、あまりにスケールが小さい感じではありましたが......

4 ペンシルロケットの誕生

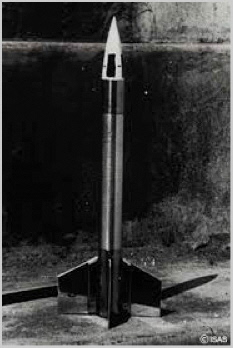

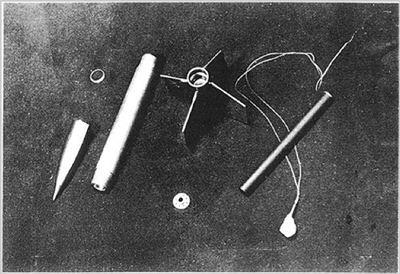

乏しい予算しかなかった東京大学と富士精密のロケットチームでしたが、手に入ったマカロニのような燃料をもとにして、多くの小型ロケットが試作され、その中から生まれたのが、直径1.8cm、長さ23cm、重さ200グラムのペンシルロケットです。

ペンシルロケット用のマカロニみたいな形と大きさの燃料は、「ダブルベース」(無煙火薬)と呼ばれるもので、ニトログリセリンとニトロセルロースを主成分とし、それに安定剤や硬化剤を適当に混入し、かきまぜこねまわして餅のようにしたものを圧伸機にかけて押し出す方式のものです。

ノーズ・コーンや尾翼の形状も決められました。尾翼は、矩形、三角翼等々を試した後、クリップトデルタ形が選ばれました。次いで空力中心(飛んでいる時に空気の力が働く中心)を測定し、ロケット重心と空力中心の距離を変化させて飛翔の安定性を調べました。重心を変える方法としては、ノーズコーン(突端部)の金属をアルミ、銅、鉄と3種類の材料を使いました。また、尾翼の取り付け角を変えて、機体をスピンさせたときの軌道を計測することにしました。

1955年(昭和30年)2月末、糸川英夫は、国分寺駅前の新中央工業KK廃工場跡地の銃器試射用ピットを訪れました。JRを国分寺駅で下車し、北口の階段を降りて右に折れ、線路ぞいに新宿方向へしばらく行くと、早実学園の敷地があります。ここが、かつての新中央工業の敷地。その校庭の現在テニスコートになっている位置が、ペンシルロケットの最初のテストを行った場所なのです。

いくつかのコンクリートの建屋を見て回り、そのうちの一つに糸川が目をつけました。高速度カメラの電源を探し、幸い三相200ボルトの電源が見つかったのですが、使えるかどうか分かりません。再度調査することにして工場を後にしました、その試射場予定地の周囲に草の青い芽が顔を覗かせていました。

このピットをロケット発射用に改造し、何回かのテスト発射をやり、次いで4月12日、関係官庁・報道関係者立ち会いのもとで、公開試射が実施されました。

5 国分寺のペンシル水平発射─日本の宇宙開発の幕開け

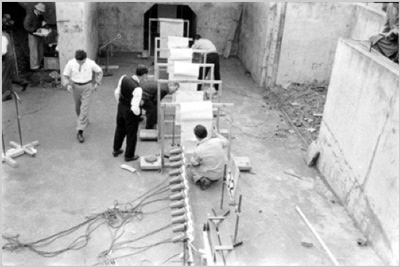

当時成熟したレーダーの技術がない中で、他の人々が「まずはレーダーを作る方が先決ではないか」と主張する中で、「水平に発射してでもロケットの飛び方を一刻も早く調べたい」という糸川英夫の強い欲求に沿って、チームが知恵を寄せ合って作り上げた苦心の装置が工夫されました。

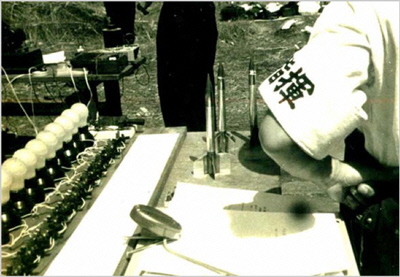

面白いのは、この時の糸川です。水平発射実験をリードした彼は、「総指揮」と書いた腕章を腕に巻き、発射の時は「日本最初のコントロールセンター」と呼んだ装置の前に座っていました。裸電球がいくつかあります。ランチャー班、ロケット班、オッシログラフ班、……それぞれの班の準備が完了すると一つずつ電球が点灯され、すべてが整ったら一番端のひときわ大きな電球が灯されました。

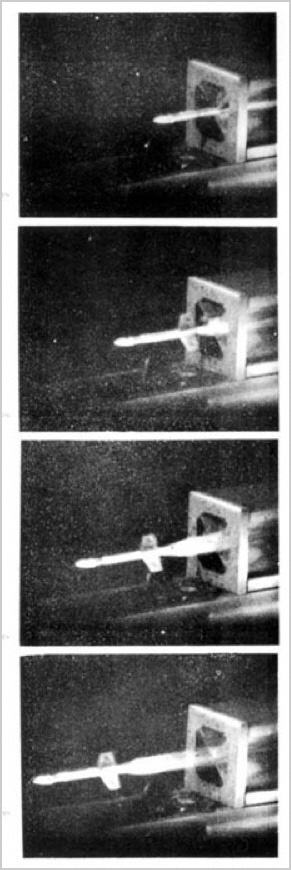

糸川のカウントダウンが厳かに始まります。「5、4、3、2、1、ゼロ!」この瞬間、開閉器(スイッチ)が急いで降ろされて、発射! 長さ約1.5mのランチャーから水平に発射され、細い針金を貼った紙のスクリーンを次々と貫通して向こう側の砂場に突きささりました。

ペンシルが導線を切る時間差を電磁オッシログラフで計測しロケットの速度変化を知る。スクリーンを貫いた尾翼の方向からスピンを計る。こんな小さなロケットをいくつも飛ばして、高速度カメラの助けも借りて、速度・加速度、ロケットの重心や尾翼の形状による飛翔経路のずれなど、本格的な飛翔実験のための基本データを得たのでした。

半地下の壕での水平発射とはいえ、コンクリート塀の向こう側は満員の中央線です。塀の上に腰掛けている班員が、電車が近づくとストップをかけ、秒読みが中断されるのでした。微笑ましい雰囲気ですね。

直径1.8cm、長さ23cmのペンシルロケットの小さな機体には、その後の私たち日本人が抱く宇宙への憧れが凝縮してつまっていました。私自身はそのころ中学生でした。新聞に乗っているペンシルロケットの記事を読んだときの、周囲の大人のほのぼのとした希望に満ちた雰囲気を懐かしく思い出します。

6 秋田・道川の発射場─ペンシル300とベビー

国分寺で水平発射した後は、いよいよ本格的に上にむかって飛翔実験をおこなうことになりました。ロケット打ち上げ場所を探すのは、ひと苦労の仕事です。当時は太平洋岸はアメリカが実質的に支配していたので、日本海側をめぐって、見つけたのが秋田県の道川海岸(現在の由利本荘市)でした。ここに日本で最初のロケット打ち上げ場が建設されました。正式名称は「秋田ロケット実験場」。道川は1955年8月から1962年にいたるまで、日本のロケット技術の温床でありつづけました。

道川での歴史的な第1回実験は、ペンシル300の斜め発射。1955年8月6日、天候晴れ。実験班は23名。風速5.7m。長さ2mのランチャー上に、全長30cm、尾翼ねじれ角2.5度のペンシル300がチョコンと乗っています。発射上下角70度、実験主任は糸川英夫。

糸川英夫は、実験場所上段に着席しました。国分寺におけるペンシルの水平発射のときと同じように、裸電球を10個ほど使った「コントロールセンター」が作られました。糸川の秒読みが始まりました─5、4、3、2、1、ゼロ!

15時32分、尾翼ねじれ角0度のペンシル300が、史上初めて、重力と空気抵抗の障害のただ中を、美しくほそい四塩化チタンの白煙をのこして夏の暑い空へ飛び立ちました。到達高度600m、水平距離700m。記念すべきペンシルの飛翔時間は16.8秒でした。

つづいてペンシルより少し大きいベビーロケットが製作されました。この頃には、日本のロケット開発は、1957年から翌年にかけて計画された国際地球観測年(IGY)の宇宙観測を支える役割を負うことになっていました。世界中の科学者が協力して、当時まだよく分かっていなかった地球のことを徹底的に調べようという大規模な国際協力です。

直径80mm、長さ約1200mm、重さ約10kgのベビーは、1955年8月末から9月にかけてたくさん打ち上げられ、IGYを担う次代のカッパ・ロケットへの大きなステップになりました。

国際地球観測年(IGY)が近づくにつれて、糸川英夫をリーダーとする東京大学のロケットグループもそれまでの実験結果から“いける”と確信しました。とは言っても、IGYの開始までは2年しか残されていません。

1955年の10月からは、より大きなカッパ・ロケットの打上げを実行するために、道川海岸に沿って500mほど進んだ勝手川の北が新たに選定されました。ここで記念すべき名機カッパが育つわけですが、何しろ今から50年以上も前のこと、ロケットの実験場への運搬は馬車に頼る、アンテナは手動のものといった風情でした。

当時日本で製造できる燃料は、直径11cmのマカロニ状のものが最大で、これをもとにして設計されたのが、K-1ロケットでした。実験は1956年2月から開始されました。すでにIGYは翌年に迫っていました。

K-1の初飛翔は、この年の9月、道川で行われました。高度10kmに達したのですが、その後10kmを越えることができませんでした。

そしていよいよIGYの開始をあと半年に控えて、最後の仕上げにかかったのですが、これまで採用していたダブルベースという燃料は、圧伸成型で作るので形を自由に作ることができず、大きさも直径1cmくらいが限度でした。組成物を混合して任意の形の推薬を鋳型法で作るコンポジット推薬ならば、サイズに制限がなく、機体の軽量化も可能となる利点があります。糸川は、コンポジット推薬の使用を決断します。再び闘いを開始。

1957年から燃焼実験が繰り返され、数多くの困難を乗り越えて、第1段・第2段ともにコンポジットをつめたカッパ6型ロケットが、1958年9月25日、ついに目標の高度60kmに到達しました。IGYの期間は前年7月からこの年の12月まででしたから、まさに滑り込みセーフ。日本は、カッパ6による上層大気の風・気温等の観測データをひっさげてIGYに参加したのです。

関係者は辛うじてIGY参加という錦の御旗を守りぬきました。曇り空のこの日、日本は世界の宇宙開発の仲間入りを果たしたのです。カッパ6は21機打ち上げられました。

意外性にあふれ、情熱にみち、一つ一つのできごとへの感激がとてつもなく大きかった日本のロケットの草分けの頃でした。来る4月12日、あのペンシルロケットを水平発射した現地である早稲田実業学校(国分寺市)で、ペンシルの還暦祝いの催しがあります。みんなで押しかけて、祝ってあげてください。(完)

掲載写真についてはJAXAデジタルアーカイブスへお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 文化振興課 文化振興担当

電話番号:042-312-8610 ファクス番号:042-325-1380

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。