外来種にご注意ください ~市内ではこんな外来種が見られます~

![]()

市内でハイイロゴケグモが発見されました

- 発見時期

- 令和7年7月

- 発見場所

- 西元町

- 種名

- ハイイロゴケグモ(特定外来生物)

- 特徴

-

・成熟したメスの体長は、約0.7から1センチ程度(足の長さは含まない)

・ハイイロゴケグモの色彩はさまざまで、腹部背面が真黒のもの、茶色や灰色を基調として斑紋がある。

・攻撃性は比較的弱いが、触ると咬まれることがある。

・メスは毒を持ち、咬まれると局所の痛みや腫れが生じます。

- その他

-

似た特徴を持つ、セアカゴケグモという外来種も日本各地で確認されています。(市内では確認されていません。)

いずれもゴケグモ属の特定外来生物です。

画像出展:環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/asimg.html)

![]()

自宅敷地内でゴケグモを見つけたら

駆除方法と対処

- 駆除方法

- 家庭用殺虫剤(ピレスロイド系)を用いるほか、靴で踏みつぶすなどの方法があります。

- 注意事項

-

素手で触らないでください。

周囲にも潜んでいたり、卵がある可能性があるので、よく確認するなど注意してください。

- 咬まれたら

-

もしも咬まれた場合には、すみやかに医療機関を受診してください。

咬んだクモの種類が分かるように、できれば殺したクモを病院へご持参ください。

その他の市内でよく見かける外来種の一例

オオキンケイギク

特定外来生物

【特徴】

・多年草

・高さは地表から30~70cm程度

・花は、5月から7月頃に開花し、直径約5~7cmで、花びらも中央部も黄色く、花びらの先端は不規則にギザギザしている。

・葉は、幅約1cmの細長いへら状で、葉の両面に毛が生えている。

・在来種との競合等が懸念される。

(注釈)駆除の際は、根から抜き、種子等が落ちないよう処置をしてから移動・処分を行ってください。

(参考:環境省九州地方環境事務所(外部リンク) https://kyushu.env.go.jp/wildlife/mat/m_2_3.html )

(画像出典:環境省ホームページ(外部リンク) https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/asimg.html )

アメリカオニアザミ

生態系被害防止外来種(「総合対策外来種」のうち、「その他の総合対策外来種」に分類)

【特徴】

・一~二年草

・高さは50~100cm程度

・花(花弁の集まった部分)は、7月から10月に開花し、長さ約3~4cm、淡紅紫色で茎の先に数個つける。

・葉は、表面は緑色で全体的に硬く短い毛、下面は柔らかく細長い毛が多く白色をしている。

・全体に鋭いトゲがある。

・在来種、作物、牧草と競合したり、鋭い棘がペットや家畜に害を与えたり、虫、ウイルスの寄主等となることが懸念される。

(注釈)硬く鋭いトゲがあるため、駆除の際は革手袋等を着用し、トゲでケガをしないようにご注意ください。

(写真提供:環境ひろば)

ナガミヒナゲシ

【特徴】

・一年草

・高さは20~60cm程度

・花は、4月から5月頃に開花し、直径約3~6cmほどで花びらは4枚、赤や朱赤色で茎の先に1つつける。

・葉は、1、2回羽状に深く裂け、根元の方は20cmほどの長さになる。

・在来種や作物と競合することが懸念される。

(注釈)環境省が指定する「特定外来生物」や「生態系被害防止外来種」には該当しませんが、繁殖力が強く、毒性があるため、注意が必要な外来種です。

(注釈)茎などから出る汁で手がかぶれるなどすることがあるため、駆除の際は手袋等を着用し、ケガをしないようにご注意ください。

(注釈)駆除は花の時期に、その場で根から引き抜いてください。実ができた後に駆除する場合は、1つの実に小さな種子が大量に入っているため、種子が落ちないようにその場で袋に入れるなど処置をしてから移動してください。

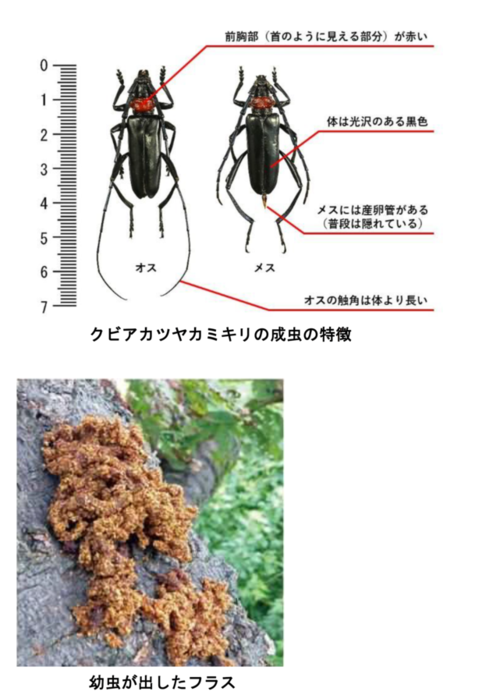

クビアカツヤカミキリ

特定外来生物

【特徴】

・体長約2~4cm程度。

・体全体は光沢のある黒色、前胸部(首のように見える部分)が赤く、体と同じくらいの長さの触角を持つ。つかむと強い匂いを放つ。

・6月~8月頃に出現し、2週間以上生息、繁殖する。

・幼虫は、乳白色のイモムシで、木の中で木の皮の内側を食べて、2、3年程かけて成長する。春から秋に活動し、木の幹や枝に開けた穴からフラス(木くずと幼虫のフンが混ざったもの)を排出するため、木の根元にフラスが溜まっている。

・サクラ、ウメ、カキ、モモ、ポプラなどの樹木に寄生して、弱らせたり枯死の原因になる。

・全国で被害が拡大しており、繁殖力や拡散能力が高い本種の被害を食い止めるため、早期発見、早期防除が不可欠です。

・自宅敷地内で見つけたら、その場で踏みつぶすか、殺虫剤で駆除をしてください。

(注釈)生きたままの運搬は禁止されています。成虫、幼虫はその場で駆除してください。

自宅敷地内で外来種を見つけたら

自宅敷地内で外来種を見つけましたら、駆除の御協力をお願いします。

なお、市では外来生物の引き取りや処分は行っていません。

(注釈)外来種について、より詳しくは以下ページ(内部リンク)をご覧ください。

【国分寺市内関連ページ】

【国・東京都の外来種関連サイト(外部サイト)】

- 日本の外来種対策(環境省) (外部リンク)

- 侵入生物データベース(国立開発研究法人 国立環境研究所) (外部リンク)

- 危険な外来生物(東京都 環境局) (外部リンク)

- クビアカツヤカミキリの被害が発生・拡大しています!(東京都環境局) (外部リンク)

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 環境経営課 環境経営担当

電話番号:042-312-8663 ファクス番号:042-325-1380

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。